Archives for 読書 - Page 3

『女性がやればずんずん進む 決定版!獣害対策』井上雅央著を読む

著者の井上さんは、「はじめに」で、 女性が始めれば、年齢、性別、作付け面積や品目、専業か家庭菜園だけかなんて一切関係なしに、さっさと自分たちで被害を防いで楽しい農業、元気な集落取り戻したいと思う人が地域をこえて集まります。 と述べています。 この本の舞台は、島根県邑智郡美郷町です。この地区の婦人会のみなさんが、実践した取り組みを紹介しています。 <第1章> 基礎の基礎 <第2章> 餌付けは、ひそみ場と餌のセットで進む <第3章> ひそみ場の消し方 <第4章> なくせる餌はなくす <第5章> 抜本的対策とは ...

『マッサン流「大人酒の目利き」』~「日本ウイスキーの父」竹鶴政孝に学ぶ11の流儀~を読む

今(2015年1月8日現在)、NHKの朝ドラでは、「マッサン」が人気です。舞台は山崎から北海道余市に変わってきました。 この本は北海道小樽でホテルのバーテンダーをされている方が書いた本です。 著者の野田浩史さんは、2013年竹鶴アンバサダー・オブ・ザ・イヤーオーセントホテル小樽 チーフバーテンダーの肩書きを持ちます。 <序章> リタへ捧げる「政孝ウイスキー」のカクテル <第1章> 日本初のメイド・イン・ジャパンのウイスキー・・・竹鶴政孝とリタの苦悩 <第2章> 「北海道の天恵」竹鶴政孝に学んだ町おこし < ...

『農的な生活がおもしろい 年収200万円で豊かに暮らす』牧野篤著を読む

著者の牧野さんは、「はじめに」で次のように述べています。 地元の若い人たちを地元に住まわせたり、地元出身者を帰すのは、価値観の違いがあって大変だ。でも、都市には環境配慮型のLOHAS(ロハス)も生活をしたがっている若者たちがいる。 彼らは原野に住みたいわけではなくて、人の手が入った農村地帯でその文化を大切にしながら生活をしたいと考えている。だったら、中山間村で就農するのではなくて、彼らが持つ都市的な文化と地元の文化を融合して、新しい「農的な生活」をつくりだし、それを都市に発信して、農山村を新しい環境配慮の ...

『アフガニスタン ぼくと山の学校』長倉洋海著を読む

著者の長倉さんは学生時代は探検部に属し,通信社勤務を経て、1980年からフリーランス。世界の紛争地を取材。アフガニスタンへは何度も足を運んで取材をしています。 アフガニスタン北部、パンシール渓谷の山の学校「ポーランデ小学校」の子どもたちへ支援を始めます。 学校の教室の窓やドアの設置から、学用品を日本で集め贈ります。教師の給与も政府の給与では賄えないので、寄付を募って贈ります。 長倉さんが代表の「アフガニスタン 山の学校支援の会」の「翼 ばあーる」に記した記事を紹介しましょう。 冬の間、山の学校はお休み。学 ...

『この野菜に この料理』~大好きな素材を3倍おいしく~有元葉子著を読む

「はじめに」で有元さんは 豊かな野菜生活のすすめを書いています。 春先のキャベツの淡い緑色、さや豆のシャキシャキした歯ごたえ、夏の光を浴びてパチンとはじめそうなトマトの味わい、土からの贈り物であるごぼうの食感と香り・・・・。 世の中にはたくさんの食材がありますが、その中でもいちばん贅沢なのは「野菜」ではないかとよく思います。時期を選び、土を落とし、扱いに気を遣い、と手間がかかります。 そのわりにマンネリ化したり、メイン料理にならなかったり。 けれども、思いがけない調理法でとびきりおいしくなるのも、食べるこ ...

中山間地を元気にする『里山発電』中村鉄哉著を読む

今や鹿児島県内でもあちこちで日当たりのいい場所で、ソーラー発電を設置しているところを見るようになりました。個人宅でも家の前の空き地に屋根を高くして下を駐車場、上をソーラーパネルを設置しているところもあります。 高齢化が進み休耕田が増えてくる現状を憂えてどうにかならないものかと取り組んだ方がいらっしゃいます。山口県防府市徳地町に生まれた中村鉄哉さん。 ふるさとの荒れていく田畑を見るにつけ心を痛めます。 どうにかして元気の出る里山にできないものかと・・・。 この本には、ソーラー発電を田舎の休耕田地に設置しよう ...

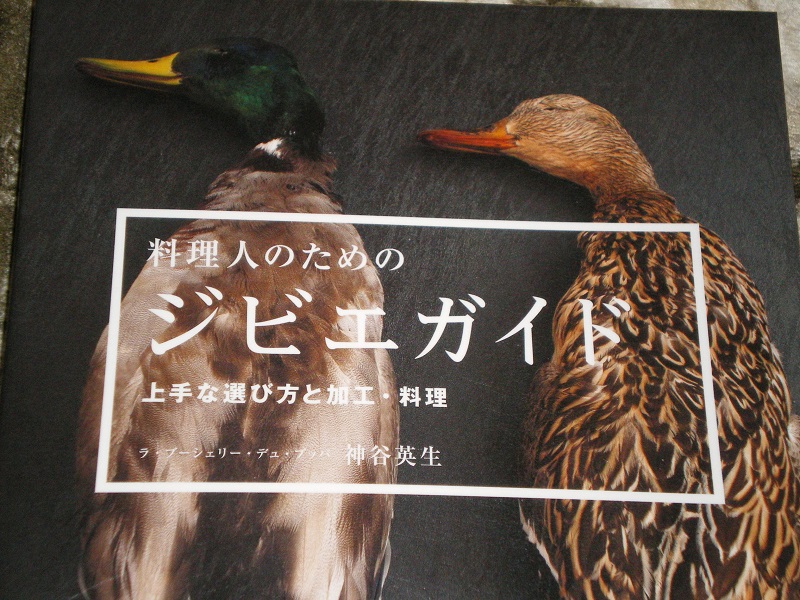

『料理人たちのための ジビエガイド ~上手な選び方と加工・料理』神谷英生著を読む

最近、「ジビエ」という言葉をよく聞くようになりました。先日もTVでジビエ料理で有名な料理人が鴨料理をしていました。 ジビエってなんのことでしょうか?フランス語のようです。 ジビエ(フランス語:gibier)とは、 「狩猟によって得られた野生の鳥獣の肉を指す」 ようです。そのジビエ料理がなぜ今流行っているのか?それは高齢化が進み狩りをするハンターが減ってしまって、猪、ニホンザル、鹿などが異常に増えているからです。 猿は「ジビエ」として食べられないようですが、農作物を荒らす鳥獣として困っています。 姶良でも山 ...

『おかゆ一杯の底力』境野米子著を読む

食が豊富な現在においてどうしても食べ過ぎてしまうという方が多いと思います。 そんな時にいいのが「おかゆ」 おかゆと言えば、病後に徐々に体を慣らせるために食べますよね。筆者の境野さんはそうではなくて常時おかゆを食べているようです。表紙を含めイラストがふんだんに使われて読みやすい構成になっています。 この本を読んで作ったのが「玄米がゆ」 私が作ったのは玄米1合で水が足りなくなりそうになると継ぎ足していく方法です。 この玄米五分がゆの作り方は 「玄米五分がゆ」 【材料】 ・玄米半カップ(90g) ...

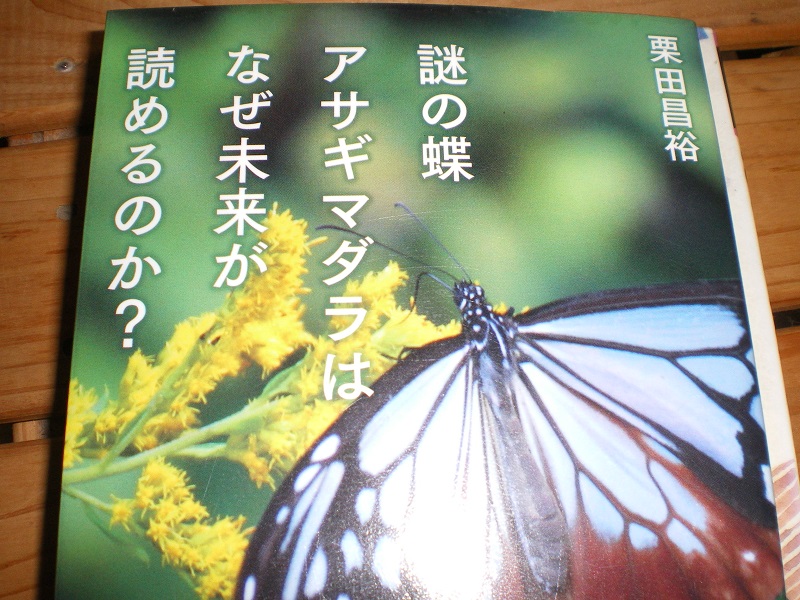

『謎の蝶 アサギマダラはなぜ未来が読めるのか?』栗田昌裕著を読む

アサギマダラという蝶は「海を渡る蝶」で有名ですが、子どもでも捕獲してマーキングすることができます。 私も奄美大島に赴任しているときに、愛知県三ケ根山でマーキングした蝶を奄美の山で写真撮影に成功したことがあります。今から4年くらい前の話しですが、奄美新聞に投稿して記事にしてもらったことがあります。 アサギマダラにマーキングしているクラブというか全国的に盛んなようでこの蝶にマーキングした方と知り合いになり、マーキングしたアサギマダラの画像を送ったことがあります。 その方は、 「旅に出した我が子のようだ」 と話 ...

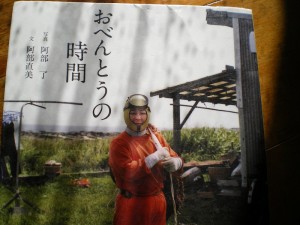

日本全国各地を歩いて弁当を取材『おべんとうの時間』阿部直美著

おもしろい本もあるものです。 日本各地を歩いてお昼にお弁当を食べている方の「おべんとう」の写真を掲載しています。 お弁当を持ってきている方の生き様までも詳しく書かれていて飽きない本です。 『おべんとうの時間』阿部 了写真 阿部直美著 同じ姓ですが御夫婦なのでしょうか? 食べている方の職業も多岐にわたります。 ・農業、酒蔵従業員、大学教授、猿回し、駅員、農協職員、高校生、太鼓プレーヤー、航空機整備士、船頭、JA職員、鉄道運転士、幼稚園児、昔語り部、英会話講師、アイヌ歌舞手、生命保険営業、海女など。 鹿児島の ...